「歯の神経を抜く」とは?

歯科医院で「神経を抜きましょう」

と言われて、

不安を感じたことは

ありませんか?

歯の神経(歯髄)は、歯の健康を保つうえで重要な働きをしています。

できるだけ残したいと思うのは自然なことですが、むし歯が深く進行していたり、過去に治療した歯が再び痛み出した場合など、神経を取り除く処置が必要になることがあります。

このような処置は「根管治療」と呼ばれ、歯を残すための大切な治療のひとつです。

このページでは、以下のような疑問にお答えしながら、当院の考え方とともにわかりやすくご説明します。

- どんな時に神経をとる必要があるの?

- 根管治療って何をするの?

- 神経を取った歯はどうなるの?

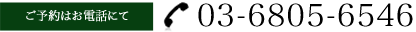

歯の構造と神経の役割

歯の内部には「歯髄(しずい)」と呼ばれる組織があり、神経や血管が通っていて、歯に酸素や栄養を届ける重要な働きを担っています。

🦷 歯の主な構造と役割:

- エナメル質:歯の一番外側にある硬い部分

- 象牙質:エナメル質の内側にある層で、神経に

近い層(エナメル質より軟らかい) - 歯髄(しずい):神経や血管が集まり、歯に栄養や

感覚を与える - 歯根膜:歯根のまわりを囲む組織で、歯とあごの骨

(歯槽骨)をつなぐ靭帯、膜状になっている - 歯槽骨:歯を支えるあごの骨

歯は一見すると固くて血液が通っていないように見えるかもしれませんが、実は内部で血液が循環しており、神経や免疫細胞などが存在する“生きている組織”です。

この歯髄があることで、外部からの刺激(冷たい・熱い・痛いなど)を感知することができ、歯の異常をいち早く察知する重要なセンサーのような役割も果たしています。

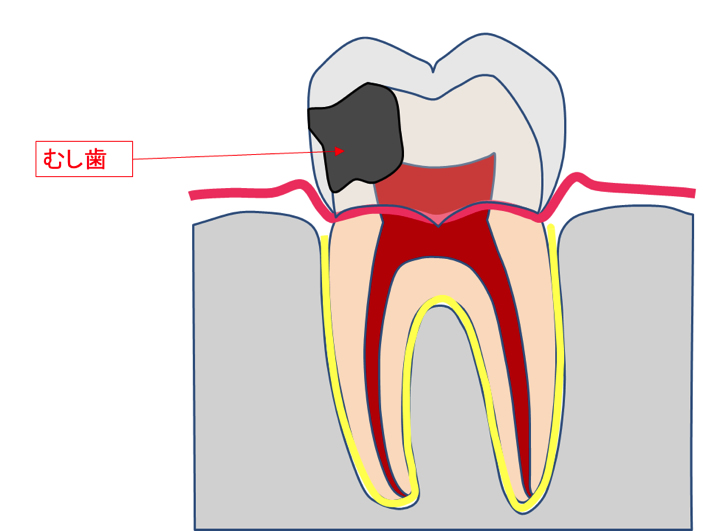

「歯の神経を抜く」とは?

歯の内部にある神経や血管など、炎症の原因となる組織を取り除くことです。

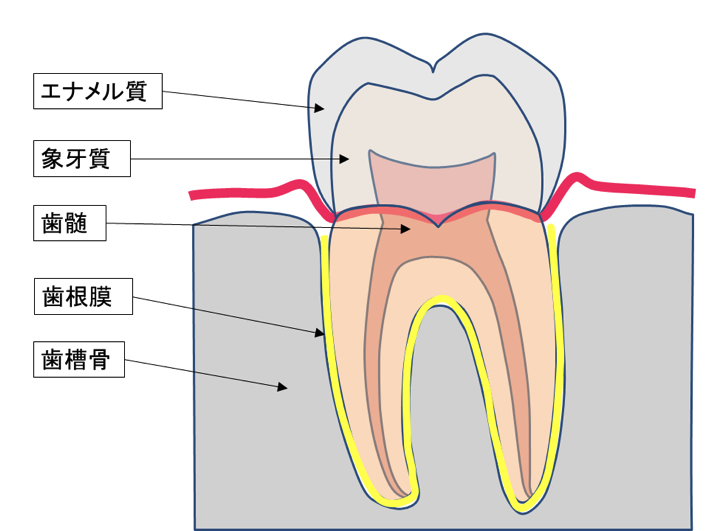

多くの場合、むし歯が歯髄まで進行すると、神経が炎症を起こし、痛みや腫れの原因になります。このときに行うのが「抜髄(ばつずい)」で、根管治療の最初のステップです。

神経を取る治療が必要になるのは

どんなとき?

こんな症状があれば注意

- 何もしていなくてもズキズキ痛む(自発痛)

- 夜眠れないほどの強い痛みがある

- 歯ぐきにウミの出口(瘻孔)がある

- レントゲンやCTで根の先に黒い影(根尖病変)が

見られる

これらは、すでに歯髄が炎症や感染を起こしているサインです。放置すると症状が悪化したり、周囲の骨にまで影響することがあります。

根管治療とは?

なぜ根管治療が必要になるのか

感染や炎症が歯髄に及ぶと、歯ぐきの腫れや強い痛み、歯の周囲の骨が溶けるといった症状が現れることがあります。これらの進行を防ぎ、歯を残すために行うのが根管治療です。

歯の神経・血管・細胞を取り除いた歯の内部では、免疫の働きが失われ、細菌が繁殖しやすくなります。

そのため根管治療では、まず感染した組織を除去し、根の内部を清掃したうえで、すき間なく封鎖します。

健康な歯髄が残っていれば根管治療は不要

すべてのケースで神経を抜く必要があるわけではありません。

むし歯が神経に近い位置まで進行していても、歯髄が炎症や感染を起こしていなければ、神経を残す処置(歯髄保存)が可能です。この場合、根管治療は必要なく、歯の本来の機能をそのまま維持できます。

このような判断には、CTやマイクロスコープを用いた正確な診査、治療が不可欠です。

当院で行う根管治療

根管治療の流れと通院回数の目安

根管治療は、以下のような流れで進みます。

- 精密な診査と画像診断(初診時)

- 感染源の除去と根管の洗浄(治療1回目)

- 根管内の充填と封鎖(治療2回目)

- 土台と仮歯の装着(治療3回目)

当院では1回あたり90分程度の治療時間を確保し、2~3週おきに3~5回の通院を目安としています。

当院での対応

当院では、精密で再発の少ない根管治療を行うため、以下の体制を整えています。

- CT診査:根の本数や形、黒い影(骨のない部分)の

範囲を立体的に把握 - マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)の使用:

肉眼では見えない根管内の細部を拡大視野で確認 - ラバーダム防湿:唾液や細菌の侵入を防ぎ、清潔な

環境下での処置を実現

ご自身の症状や治療の必要性について不安がある場合は、CTやマイクロスコープを用いた精密な診査を行ったうえで、最適な治療方針をご提案いたします。