世田谷区の二子玉川で根管治療を専門に開業しております、坂上デンタルオフィスの坂上 斉です。

当院で行った根管治療の経過についてご紹介いたします。

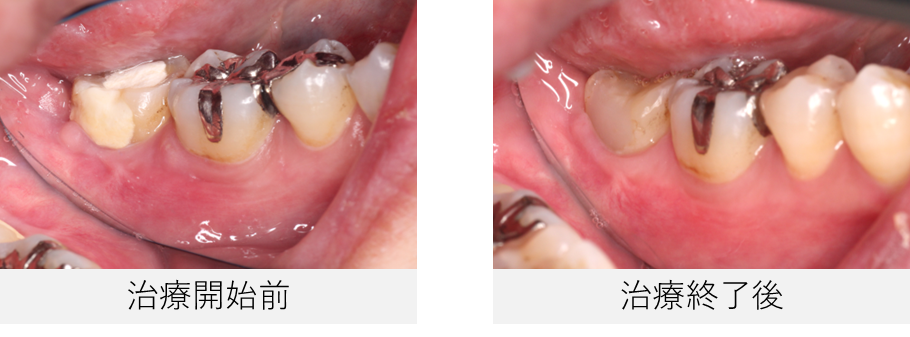

・初診時の状況

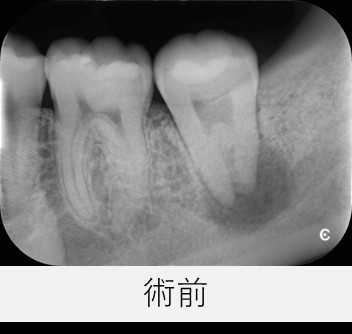

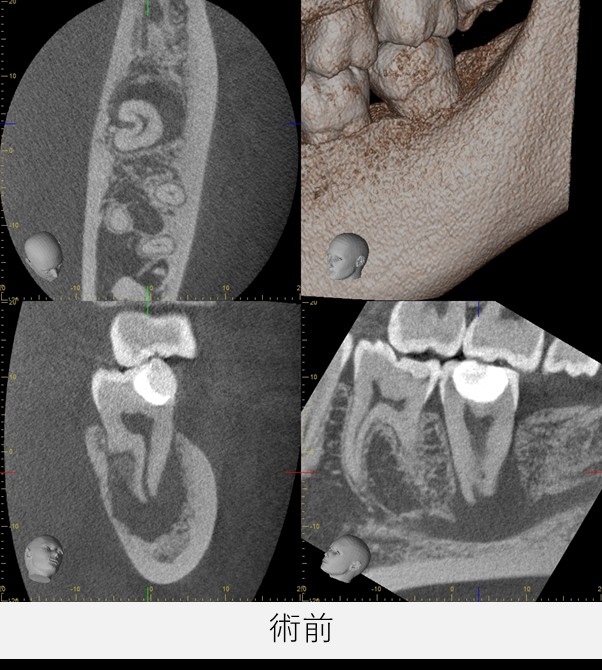

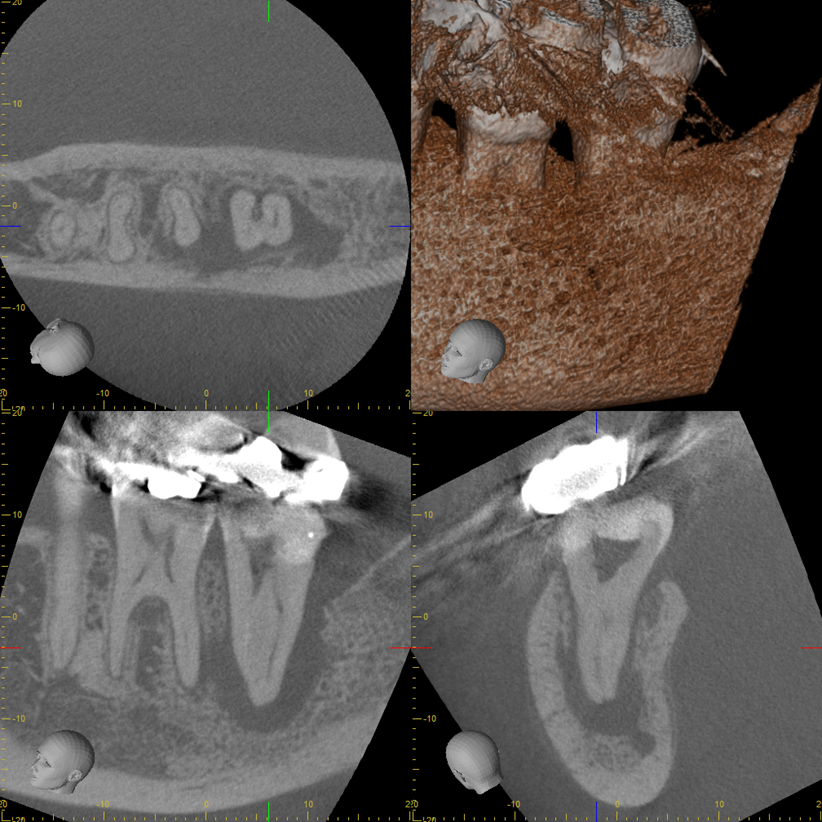

今回の患者様は、他院での定期健診の際にCT撮影を行ったところ、左下7番(第二大臼歯)の根尖に黒い影(骨がない部分)があると指摘され、専門的な診断と治療を求めて当院を受診されました。

主訴・所見

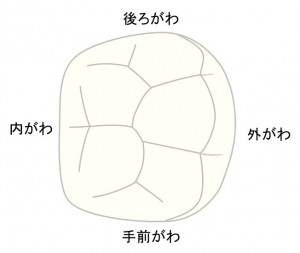

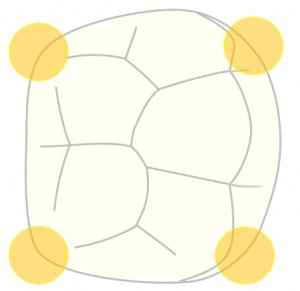

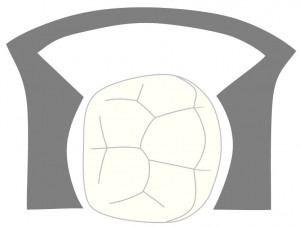

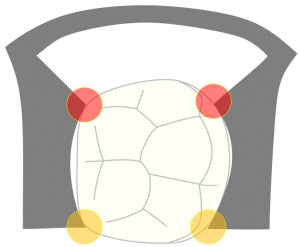

解剖学的特徴:樋状根を呈し、根尖部でわずかに湾曲している

自発痛:なし

打診痛:軽度

圧痛:なし

腫脹:なし

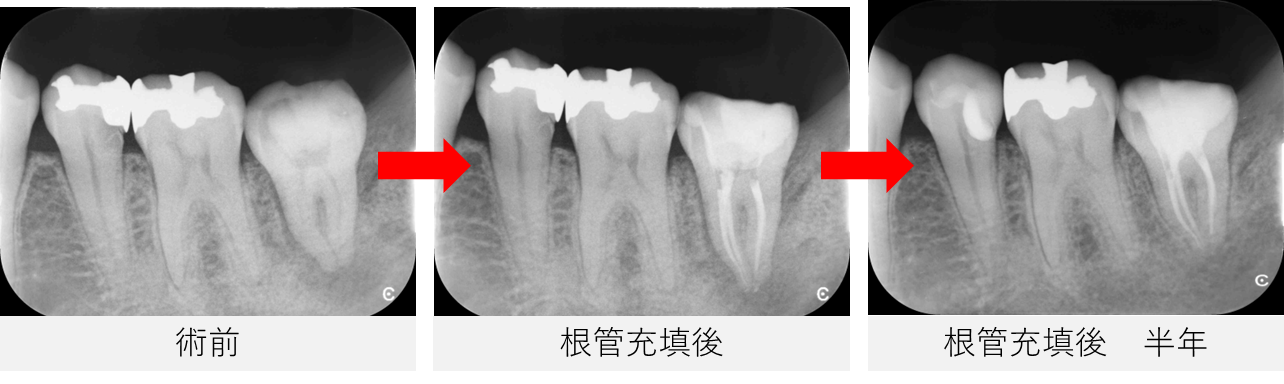

レントゲン所見:根尖部の骨がなくなっており、下顎管(神経や血管の通り道)とつながっている

治療の難しさ

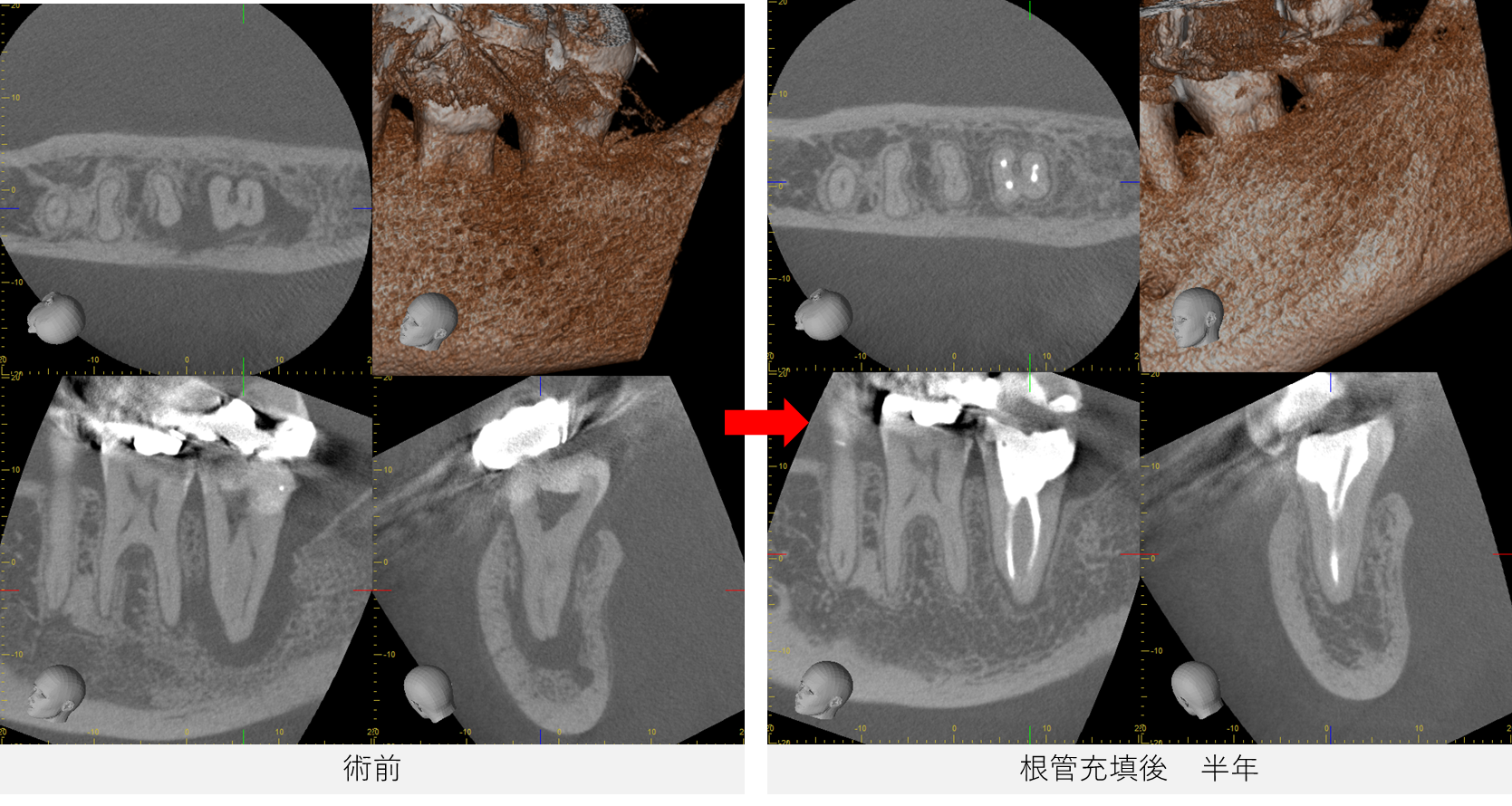

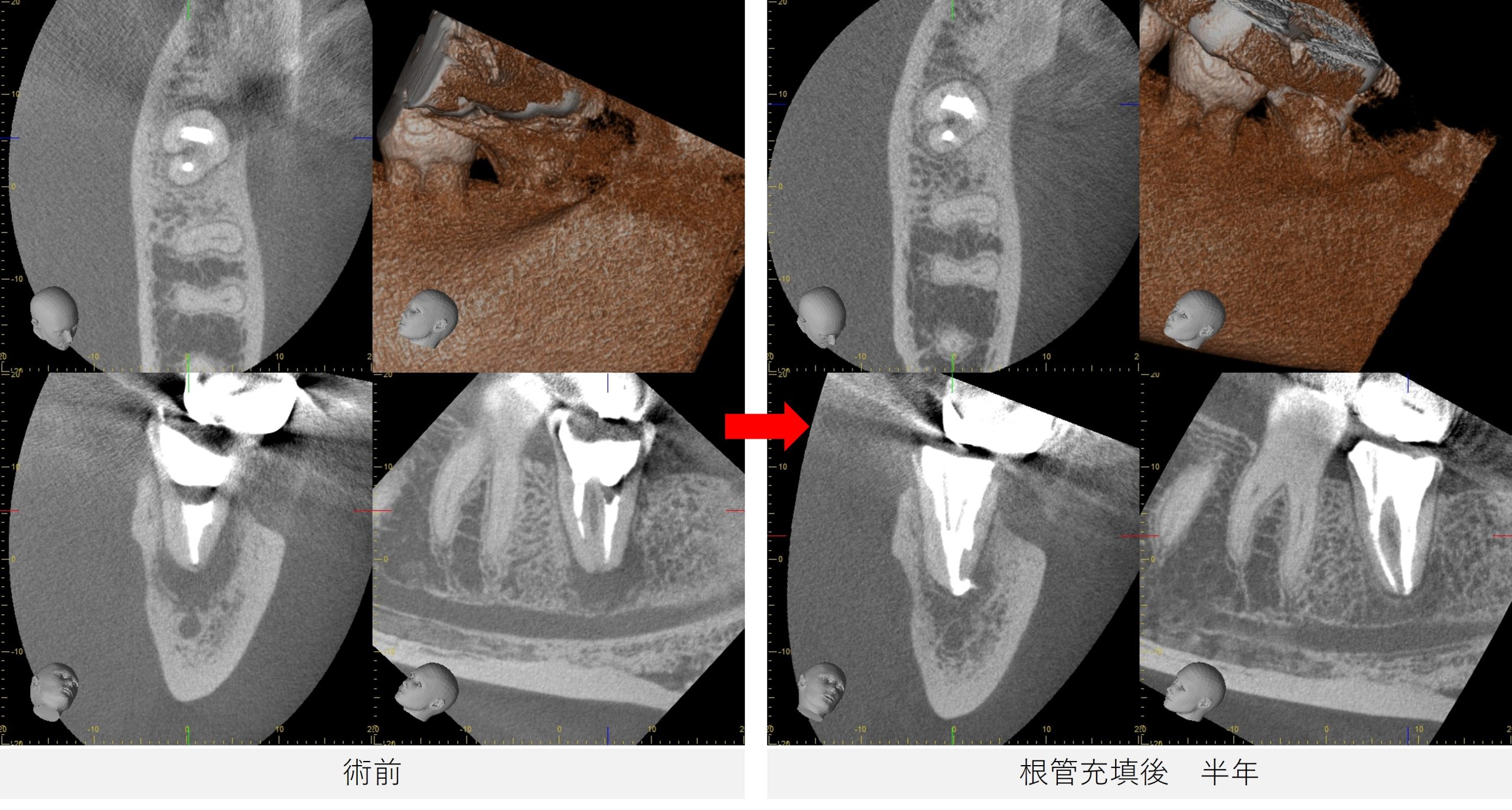

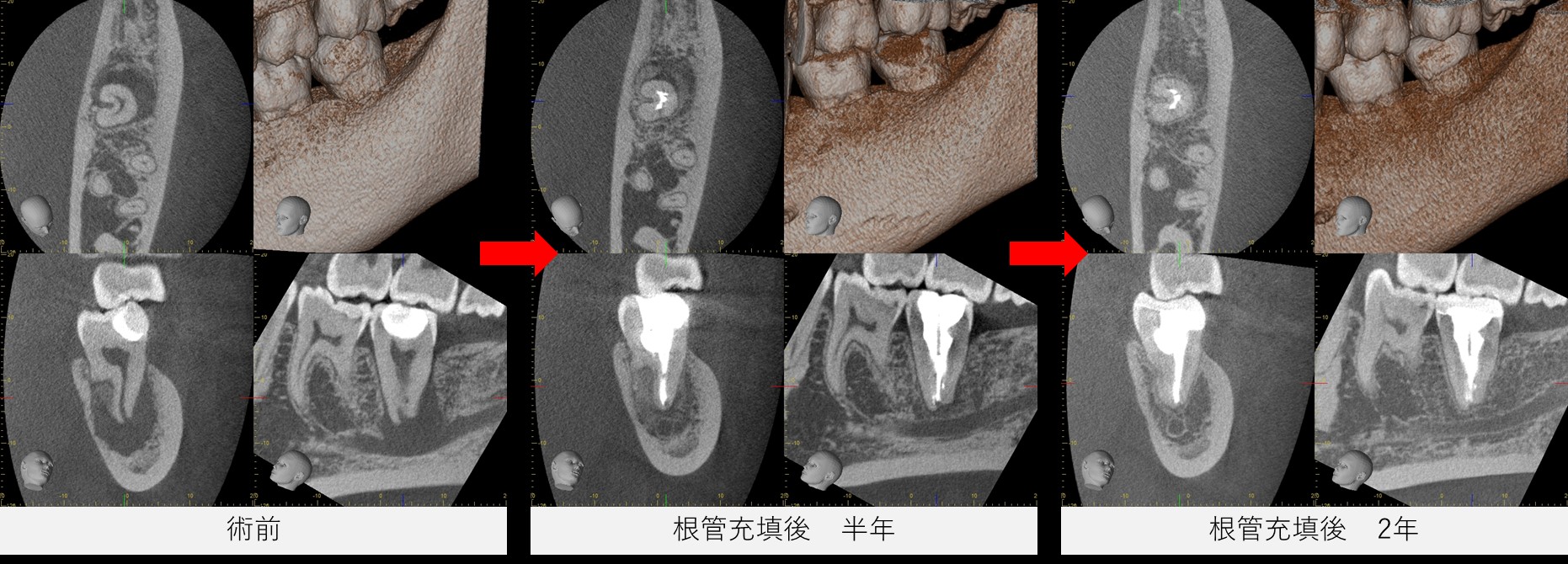

以前のブログ当院での根管治療(10)でも紹介したように、「樋状根」は非常に複雑な根管形態を持つため、治療が難しく、予後が悪くなる可能性があります。さらに、今回の症例では炎症で骨がない部分が下顎管とつながっていることがレントゲンとCTにより確認されました。

下顎管とは?

下顎管は下顎骨の中を走る管であり、中には下歯槽神経が通っています。もし治療中にこの神経を損傷すると、顎や下唇にしびれや麻痺が生じる可能性があります。そのため、下顎の奥歯の根管治療では、特に慎重なアプローチが求められます。特に女性は顎の骨が小さく、歯の根と神経の距離が短いことが多いため、より注意が必要です。

幸い、この患者様は初診時に痛みや腫れ、しびれなどの症状はありませんでした。しかし、症状がないからといって安心できるわけではなく、レントゲンやCT撮影による詳細な検査を行い、病変の状態や神経の位置を正確に把握することが重要です。

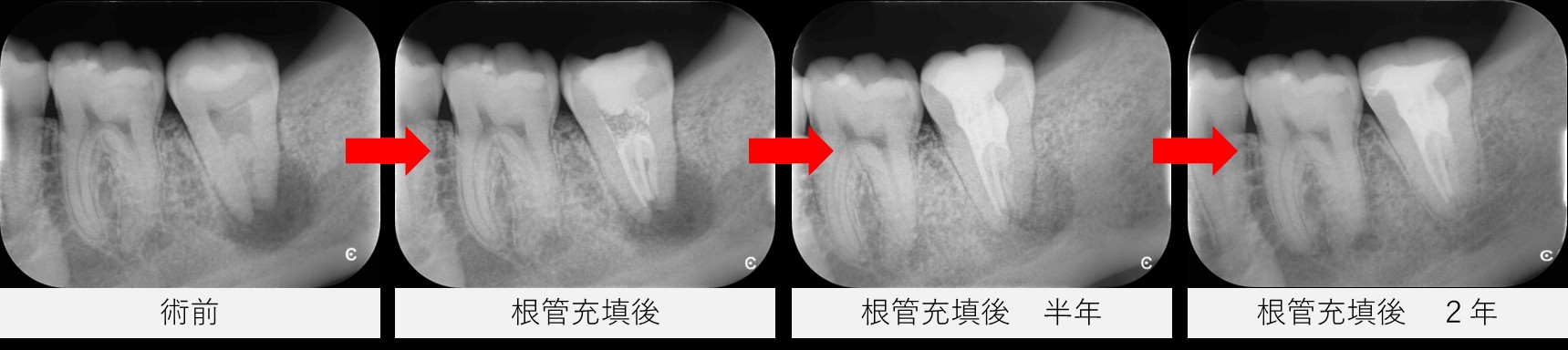

治療の際は、患者様に顎のしびれなどがないことを確認しながら、ファイル(根管治療で用いる器具)操作に注意し、治療を進めていきます。根管充填前には、ファイル試適を行い、正確な根管の長さを確認してから根管充填を行いました。

ファイル試適の意義

ファイル試適とは、根管治療中にファイルやガッタパーチャを用いて根管内の長さや形態を確認するプロセスです。特に今回のケースでは以下の点を慎重に確認しました。

- 根管の長さの正確な測定:下顎管との距離を考慮し、安全な範囲で根管長を決定。

- 根管の形態の把握:樋状根の影響で根管形態が複雑なため、CT画像と照らし合わせながらファイルの挿入を慎重に行う。

- 根尖付近の病変との関係の確認:病変が下顎管とつながっているため、無理に拡大すると神経損傷のリスクが高まる。

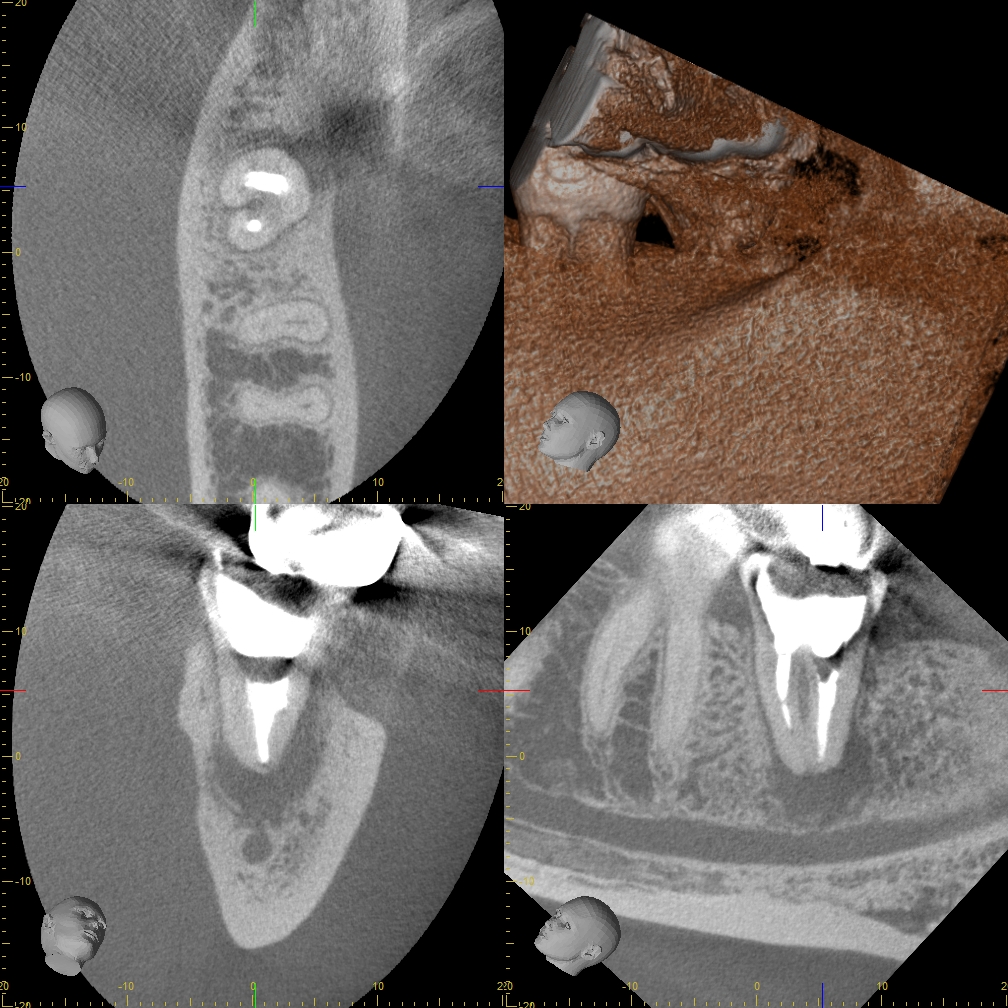

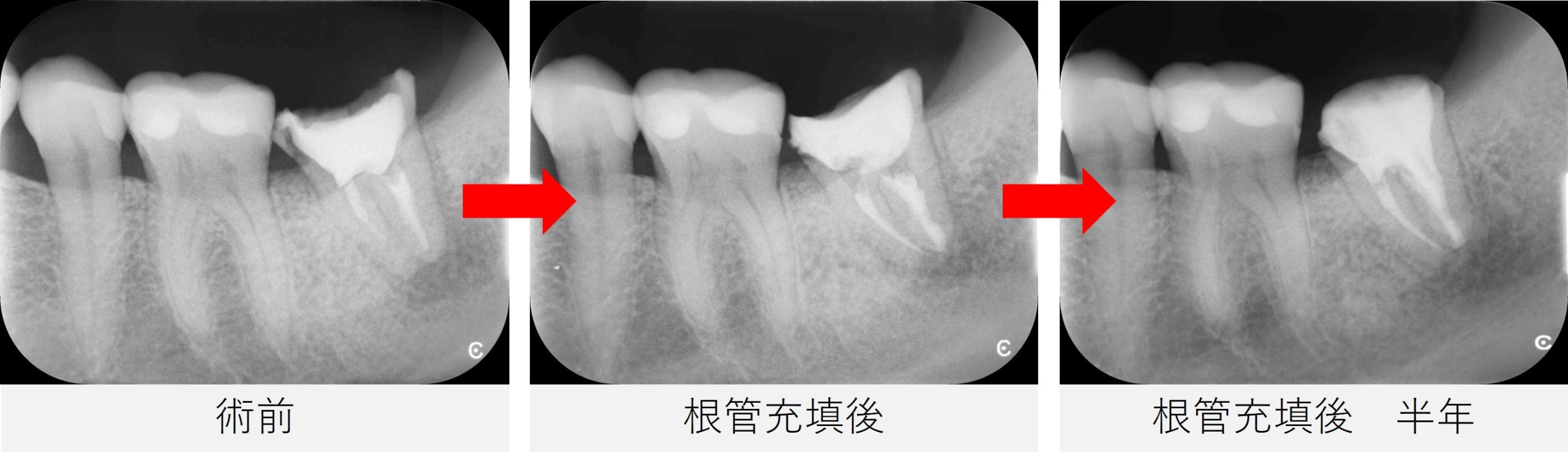

先日、治療したところが気になるとのことでご来院いただき、根管充填後2年のレントゲン、CT撮影をしました。腫れ、痛み、しびれるなど症状はなく、根尖の黒い影もきれいになくなっていました。

まとめ

根管治療は一度目の治療が重要です。同じ歯を何度も治療すると治療のたびに歯は削られ、治りにくくなり、寿命が短くなります。そのため、最初の治療をいかに精密に行うかが重要です。

また、今回のように痛みや腫れがなくても、定期検診のレントゲンやCTで思わぬ問題が見つかることがあります。早期に発見し、適切な処置を行うことで、歯や神経の健康を守ることができます。もし気になる症状や不安があれば、遠慮なくご相談ください。

坂上デンタルオフィス

所在地:東京都世田谷区玉川3-14-8 3F

電話番号:03-6805-6546

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

日付: 2025年3月17日 カテゴリ:根管治療, 症例, 院長ブログ and tagged ファイル試適, マイクロスコープ, ラバーダム, ラバーダム防湿, 下顎管, 根管治療, 根管治療 失敗, 根管治療専門, 樋状根, 歯の神経をとる治療

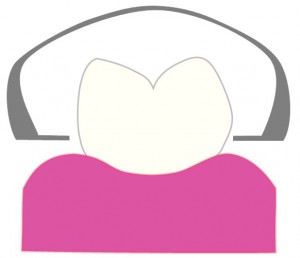

まずはレントゲン写真で確認します。

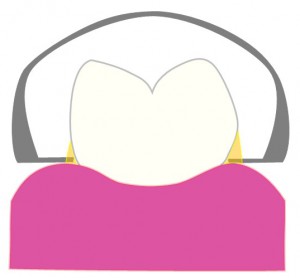

まずはレントゲン写真で確認します。 次に、CT撮影を行い、さらに詳細に確認します。

次に、CT撮影を行い、さらに詳細に確認します。